金沢大学古代文明・文化資源学研究所イベント2024-3

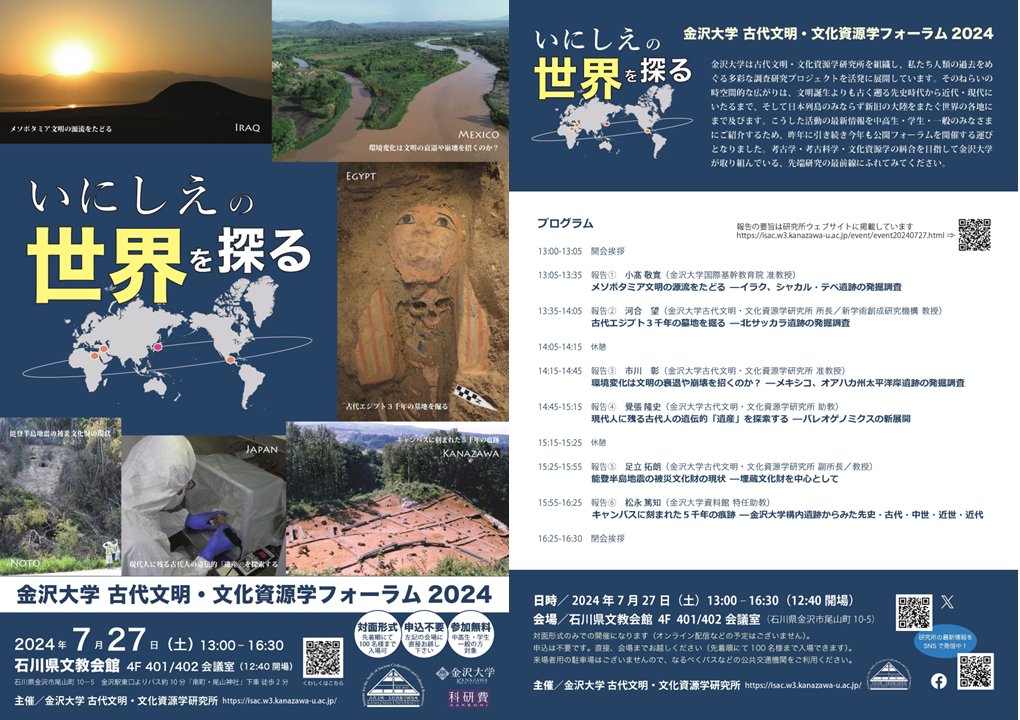

『いにしえの世界を探る - 金沢大学 古代文明・文化資源学フォーラム 2024』

金沢大学は古代文明・文化資源学研究所を組織し、私たち人類の過去をめぐる多彩な調査研究プロジェクトを活発に展開しています。そのねらいの時空間的な広がりは、文明誕生よりも古く遡る先史時代から近代・現代にいたるまで、そして日本列島のみならず新旧の大陸をまたぐ世界の各地にまで及びます。こうした活動の最新情報を中高生・学生・一般のみなさまにご紹介するため、昨年に引き続き今年も公開フォーラムを開催する運びとなりました。考古学・考古科学・文化資源学の糾合を目指して金沢大学が取り組んでいる、先端研究の最前線にふれてみてください。

| 日 時: | 2024年7月27日(土)13時00分〜16時30分(12時40分開場) |

| 会 場: |

石川県文教会館 4階 401・402会議室(大会議室) (石川県金沢市尾山町10-5) http://www.bunkyo.or.jp/basic/access.html |

| 参加費 : | 無料 |

| 参加方法: |

事前の申込は不要です。直接、会場にお越しください(先着順にて100名様まで入場できます)。 対面形式のみでの開催になります(オンライン配信などの予定はございません)。 ※来場者用の駐車場はございませんので、なるべくバスなどの公共交通機関をご利用ください。 |

| 主 催: | 金沢大学古代文明・文化資源学研究所 |

プログラム

| 13:00-13:05 |

開会挨拶 河合 望(金沢大学古代文明・文化資源学研究所 所長) |

| 13:05-13:35 |

報告① 小髙 敬寛(金沢大学国際基幹教育院 准教授)

メソポタミア文明の源流をたどる ―イラク、シャカル・テペ遺跡の発掘調査 |

| 13:35-14:05 |

報告② 河合 望(金沢大学新学術創成研究機構 教授)

古代エジプト3千年の墓地を掘る ―北サッカラ遺跡の発掘調査 |

| 14:05-14:15 |

休憩 |

| 14:15-14:45 |

報告③ 市川 彰(金沢大学古代文明・文化資源学研究所 准教授)

環境変化は文明の衰退や崩壊を招くのか? ―メキシコ、オアハカ州太平洋岸遺跡の発掘調査 |

| 14:45-15:15 |

報告④ 覺張 隆史(金沢大学古代文明・文化資源学研究所 助教)

現代人に残る古代人の遺伝的「遺産」を探索する ―パレオゲノミクスの新展開 |

| 15:15-15:25 |

休憩 |

| 15:25-15:55 |

報告⑤ 足立 拓朗(金沢大学古代文明・文化資源学研究所 教授)

能登半島地震の被災文化財の現状 ―埋蔵文化財を中心として |

| 15:55-16:25 |

報告⑥ 松永 篤知(金沢大学資料館 特任助教)

キャンパスに刻まれた5千年の痕跡 ―金沢大学構内遺跡からみた先史・古代・中世・近世・近代 |

| 16:25-16:30 |

閉会挨拶 足立 拓朗(金沢大学古代文明・文化資源学研究所 副所長) |

▼問い合わせ先

------------------------------------------

odaka@staff.kanazawa-u.ac.jp (担当:小髙)

------------------------------------------