ニュース

- ホーム

- コラム一覧

- 今回の研究テーマに至るまでの経緯

今回の研究テーマに至るまでの経緯

センター教員を務めております浅井暁子です。前回のリポートから少し時間が開いてしまいましたが、今回は第2号、第3号と続けて報告したいと思います。まず、第2号と致しまして、今回派遣頂くに際して掲げました研究テーマに至るまでの経緯をご紹介し、次号にて11-12月に調査してきましたセルビアの音楽について報告いたします。

前回ご紹介しました通り、現在、日本学術振興会の「頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」により、ニューヨーク大学のVisiting Scholarとして研究調査を行っているのですが、この大学は、私が研究テーマとする「作曲家のエスニシティー」について考えるきっかけを得た場所でもあります。

8年前である2004年の4月9-11日の3日間で4公演を行い、会場に入りきれない数の観客を迎えて自作のオペラ作品、能オペラ「マクベス」を上演致しました。2003年に東京藝術大学内で発表した作品を基に、そこで達成できなかったコンセプト、舞台作品としての構成などを見直し、改訂を施したものでした。具体的には、台本を見直し、時間の流れを組み立て直し、初演が屋外であるという制限に沿って楽器編成を見直し(ピアノを追加)、3人の魔女に象徴される3機の楽器群の再検討などを半年かけて行いました。

舞台の中心人物となる能の舞手(マクベス)、日本舞踊家(マクベス夫人、マクダフ)、彼らの声となる歌手(マクベス:テノール、マクベス夫人:ソプラノ、マクダフ:バリトン)は、日本から賛助出演頂き、その他の指揮者、演奏家(打楽器奏者3名、ピアニスト1名)、合唱メンバー(混声8名)、および舞台監督、照明家に至るスタッフはすべて現地ニューヨークで採用し、また必要な楽器や機材のレンタル、劇場の手配までを自主プロダクションで行いました。

「能」「マクベス」「オペラ」といったキーワードのどれがニューヨーカーの心を惹き付けたのかは定かでありませんが、満員の観客に支えられ、上演は無事終わり、いくつかの紙面で評価を頂きました。この作品を書いていた当時、私自身は初めての海外生活を送る中、言葉や習慣の違いに苦労しながら、英語を外国語として勉強していた渡米前にはわからなかった「言葉」の背景に見えるアメリカ人(厳密にはニューヨークに住む人)のものの考え方、捉え方や慣習などを、実感をもって日々学んでいました。そして、それを理解すればする程、自分が外国語を軸に音楽を作曲する際に立ちはだかる大きな壁を感じ、反対に、日本語で表現された詩や台本からは、日本人の作曲家にしか描きだすことのできない世界が実現するのではないかという思いを強く抱きました。

当時、まだ作曲経験が浅かった私は、「歌曲」を作曲する際に、大学で教えられた作曲法、すなわち山田耕筰に代表される作曲家たちが実践してきた明治以降の作曲法を用いていました。それは、おそらく音楽取調掛において、伊澤修二らの「二洋(東西)の音楽を折衷し今日我國に適すべきものを制定するを務むべし」との思いから生まれたものだと考えられるもので、まず歌詞となる詩の音節の高低差から日本語の抑揚を活かした旋律が作曲されます。リズムや拍子は、その言葉をどのような息づかいで表現するかで決まっていき、和声は旋律をより豊かに肉付けする要素として用いられます。次にほんの一部分ですが、実際の作品の一部を使って例示します。

例)N-opera Macbeth(Akiko Asai, 2006)より

第9場(マクベス夫人ソロ)22-26小節

Yet who would have thought the old man had so much blood in him? (W. Shakespeare, 1606)

*松岡和子先生の翻訳を、許可を得て使わせて頂いています。

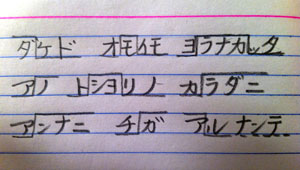

アクセント辞典を使って、言葉の抑揚を調べ、旋律を形作っていきます。

譜例:22小節〜26小節

音源:ニューヨーク公演録音より(ソプラノ:永崎京子)

ニューヨーク公演は低予算企画であったため、専任の演出家、衣裳、舞台など舞台作品の制作には必須であるスタッフを欠いたものでした。しかし、上演後、より完成度の高い、充実した舞台作品の実現を目指し、協賛、後援、助成を募り、2006年3月28-29日にロンドン(Britten Theatre in Royal College of Music)にて「N-opera Macbeth」を上演するに至りました。この公演は、能役者以外のアーティストをすべて現地で取り揃えるというコンセプトに始まり、日本語を話さない歌手に日本語で書かれたオペラを歌って頂くというものでした。コーチングには多大な時間を要し、苦労が報われたのかどうかは定かでありませんが、この演奏を客席で聴いた時に初めて「自分がやってきたことは、結局、西洋音楽に日本語を着せたような音楽を作ってきただけではないのか」ということに気がつきました。こちらで、作品の一部がご覧頂けます。

ここに至るまでに多くの時間と労力を費やしたことは言うまでもなく、その際に多くの方々がご協力下さいましたことに感謝しています。しかし、この上演から学んだことは、「自分の音感の軸となっている音楽の基礎は完全に西洋クラシック音楽を基盤としたもので、日本人としての個性など隙間から滲み出る程でしかない」という現実でした。1時間半におよぶ作品の中で、一瞬たりとも個性的表現はなかったというわけではありませんが、日本語の台本から形作られたオペラだからといって、日本人作曲家にしか書けない音楽にはなり得ない、ということが十二分に理解できました。

ならば、日本人にしか書けない音楽はどこにあるのか?

『音楽取調成蹟申報書』を改めて読んでみますと、「各国には言語、風俗、文物があり、その住民の性質と風土の情勢とに因って自然に産出した各国固有の音楽がある。他国の音楽を移入する例はなく、我が国に西洋の音楽を全移植することは、日本語の代わりに英語を用いるようなもので到底無益な論である」といった記述があります。全くその通りだと思うのですが、その後「音楽を習う」と言えば、そのほとんどが「西洋クラシック音楽」を勉強することを意味するのが当然のような社会が出来上がってしまったのです。その結果、私たちは西洋クラシック音楽の魅力を感得することができ、また表現する語法を習得することができました。しかし、その反面で、私の年代の日本人は、特に家庭での教育配慮がない限り、日本の伝統音楽に触れる機会をほとんど持たずに大人になってしまっています。西洋音楽の優れた記譜法やその長い歴史の中で築かれた和声法・対位法・管弦楽法などは、音楽をより深く理解する上で必要不可欠な知識体系であると認識する一方、自分の勉強してきた音楽の狭さを今更ながらに痛感します。

それならば、日本の伝統音楽や日本の民俗芸能を、これまで経験してきた西洋クラシック音楽に融合させればよいではないかと人は容易に発想し、現にその思いつきで創作された作品が数多く発表されています。しかしその多くが、西洋クラシック音楽の和声進行の上に旋律や特有のリズムなどが順応された形で「融合」されています。私はその種の「融合」とは一線を画しているつもりだったのですが、私の創作作品もそこに含まれてしまうことは否めないでしょう。人々に馴染みのある例を挙げますと、震災後、各地で演奏されたかと思われる「ふるさと」や「上を向いて歩こう」など、日本人の心の拠り所と感じられると想定された曲は、いずれも西洋クラシック音楽の和声を基礎にできています。

そこまで定着しているのであれば、それが日本人の音楽なのではないか、という見方もあるでしょう。しかし、私は音楽を通して伝えられてきた、また表現されてきたエスニシティー、いわゆる民族の記憶のようなものにとても惹かれますし、そういった音楽こそ人の心に響く音楽になり得うるのではないかと思います。これまで自分のテリトリーにある音楽の中だけで活動してきたことを認め、無意識のうちに身につけてしまった偏見を捨て、自分の音、自分のエスニシティーを探求することに貪欲になること ― これが一表現者としての私が目指していることです。

上記のように、陸続きで他国と隣接する国々では、日本以上に他国の文化の影響を受けてきたはずです。当センター企画の一部として、昨年イランの伝統楽器Neyの奏者を迎えてレクチャー・コンサートを催しました際に、当の奏者との意思伝達は五線譜に依存しました。ピアノの鍵盤にはない微分音については、独自の記号や呼び名が用いられておりました。西洋クラシック音楽の影響を受けながらも彼ら独自の音楽を守り続けているその現状を来春に視察する予定です。

また、今回のテーマを掲げるに際して、最も興味をもって接触している作曲家にウズベキスタン出身のPolina Medyulyanovaがいます。2008年にコペンハーゲンで開催された第8回世界合唱シンポジウムにおいて初演された彼女の委嘱作品「Ofiyat」がまさにその東西の音楽を感じさせる見事な作品だったからです。和声感、響きの立体像、時間の流れなど、西洋クラシック音楽の基礎を感じさせながらも、独自の音楽空間を作り出している彼女から学びたいことが多くあります。まず、彼女がこれまでどのような音響空間で音を感じてきたのか、そしてどのような教育環境において自分自身の音楽語法を獲得していったのか。ベルリン在住の女史とは、約1年におよぶ意見交換を行っており、来春以降、彼女の出身地であるウズベキスタンを共に訪ねる方向で日程を調整しております。

目標には一生かかっても辿り着けないかもしれませんが、今回の1年という派遣期間を通して、各国で活動する同時代の作曲家の、グローバル化が進むことによって希薄化しているかと思えるエスニシティーを見極め、それがどのように新しい音楽の創造と関わり合っているのかを探ることによって、新しい文化資源の創出について考えていきたいと思っています。