ニュース

- ホーム

- コラム一覧

- 狩りから稲作へ2013-14:課題ユニット「考古学と現代社会」のこれまで、これから2

狩りから稲作へ2013-14:課題ユニット「考古学と現代社会」のこれまで、これから2

吉田 泰幸

ともに暮らそう屋根の下 稲作定住

レキシの「狩りから稲作へ」はいろんな意味で名曲なのですが、よくよく聴くと、狩りの時代である縄文時代は遊動生活をしていて稲作の弥生時代から定住が始まったという理解が前提となっているようなリリックで構成されています。これが世の最大公約数的理解、であることを掴まえているからこそのこの歌詞、その結果一定の共感と支持を得ている訳ですから、いちいち時代考証的に細かいところをツッこんでも無粋なだけですが、一応考古学に携わる者として発言しておくと、縄文時代の遺跡からは結構しっかりした建物であったことがうかがわれる住居の痕跡がたくさん発掘されています。そして、各地の縄文時代遺跡公園では数多くの「復元住居」が建てられています。「考古学と現代社会」セミナーシリーズ第1回は、その縄文復元住居をテーマとし、岩手県一戸町教育委員会・世界遺産登録推進室の高田和徳さんをゲストスピーカーとしてお迎えし、2013年11月30日(土)に「縄文復元住居と史跡公園」と題して開催しました。

縄文時代遺跡公園での復元住居は、写真1に見るように茅葺屋根で復元されていることがほとんどですが、高田さんが携わった御所野縄文公園では、土屋根で復元されています(写真2)。高田さんには「縄文時代の建物復元の方法と課題」と題して、なぜ御所野では茅葺ではなく土屋根なのか、発掘調査の成果から土屋根の復元住居に至ったプロセスについてお話していただきました。続いて課題ユニットメンバーのジョン・アートルが「考古学の多様性と縄文住居復元」と題して、日本各地の縄文住居復元の事例に広く触れながら、「縄文住居復元」に関わる問題について整理しました。その後の「対話」セクションでは復元そのものの議論だけでなく、御所野縄文公園での復元をキーとした地域住民との関わりにも話題が広がりました。

|  |

第1回ということもあり手探りで進めざるをえなかった結果、セミナーの告知や広報開始が直前になってしまい、果たしてどれほどの人に来ていただけるか不安でしたが、結果的に近県だけでなく長野県、埼玉県からも参加があり、主催者としてはホッとしました。特に遠方から参加いただいた方々は、まさに今、史跡公園での縄文住居の復元(古くなってしまった復元住居の建て替え、新規の史跡公園建設)に携わっている文化財行政の担当者でした。期せずしてタイムリーな話題提供となったようで、準備不足の割には一定の手応えをつかむことができました。

毛皮まとう 矢尻磨く

再びレキシの「狩りから稲作へ」の一節ですが、作詞は日本語ラップのレジェンドとも言うべき、いとうせいこうさんです。厳密に韻を踏むよりも大事なことがある、というおそらくラップにとってコアなことを教えてくれていますが、この「毛皮まとう」というのも、多くの人の縄文人イメージではないでしょうか。そしてその場合、ギャートルズ的な半裸の姿をイメージされる方も多いと思います。文化資源学セミナー「考古学と現代社会」第2回は、そう言った原始人的イメージとは異なる縄文人像を提示してきた、歴史復元イメージ画家の安芸早穂子さんと、彼女とともに縄文時代イメージを作り上げていった国立民族学博物館名誉教授の小山修三先生の2名をゲストスピーカーとしてお迎えし、2014年1月25日(土)に「歴史復元画と考古学」と題して開催しました。

|  |

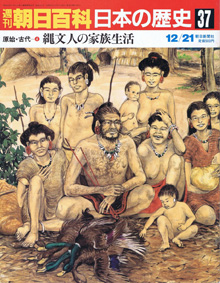

私は学生の時にお二人の作品を目にしています。週刊朝日百科の『縄文人の家族生活』でした(写真4)。その色彩も含め、非常に印象的でしたが、私が目にしたのは2003年の新訂版で、1986年の最初のバージョンは半裸の縄文人が表紙だったのです(写真3)。安芸さんの「縄文人をどのように描いてきたのか」、小山先生の「なぜ『おしゃれ』な縄文人を描こうとしたのか」、ともに二つの表紙の違いに言及することから話が始まり、なぜ新訂版では服を着込んだ縄文人イメージを表紙に持ってくることになったのか、復元画作成のプロセスなどについて、お二人のバックグラウンドも絡めて詳細に話していただきました。

お二人の話の前には吉田が「縄文人はどのように描かれてきたのか」と題して、「縄文人」イメージの変遷についてまとめました。縄文時代に相当する時代の復元画は19世紀末に始まり(当時は「縄文時代」という用語はなく、「石器時代」と呼ばれていました)、実はその時の復元画では石器時代人(復元画を監修していたのは坪井正五郎で、彼は石器時代人=アイヌの神話に登場するコロポックル人、という考えでした)は服を着込んでいるのですが、戦後はなぜかギャートルズ的な半裸の縄文人像が一般的になります。その後、相次ぐ考古学的発見にも影響を受けながら、縄文人像は変化し、多様性を増してきました。「対話」セクションではそうした状況も踏まえ、Authenticity(=真正性、確からしさ)をキーワードに、前回に引き続き「復元」に纏わる問題を幅広く議論しました。

ところでこの回は、“Art & Archaeology: Artist as Interpreter and Archaeologist”という日本語タイトルとは逐語的に対応しない英語の副題が付いています。これはいわば第2回の裏テーマのようなものでしたが、このテーマが前面に出たKyoto Art & Archaeology Forumという活動が、この回のゲストスピーカーであった安芸さんを中心に行われています。こういった活動の先には、「狩りから稲作へ」とはまた違った作品が生み出されるかもしれません。

ドキュメント2013:課題ユニット「考古学と現代社会」のこれまで、これから1

考古学図鑑2014:課題ユニット「考古学と現代社会」のこれまで、これから3

もしドラ2015 :課題ユニット「考古学と現代社会」のこれまで、これから4